El origen de la placenta

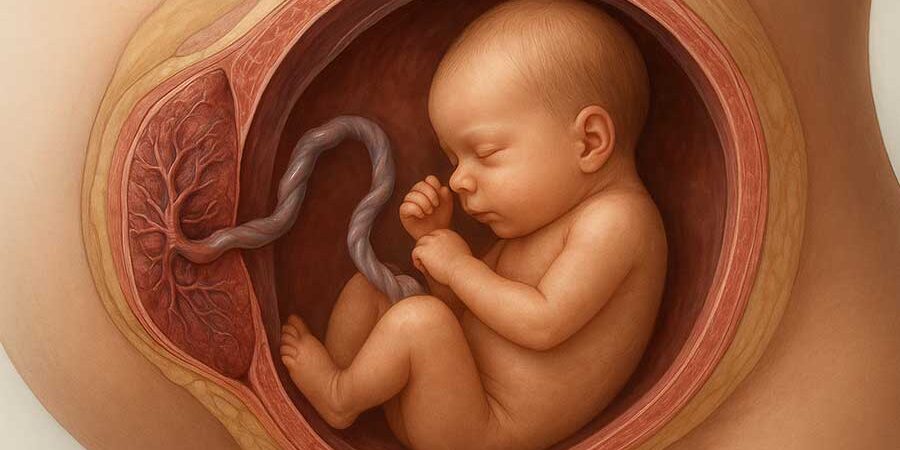

La placenta es un órgano temporal increíblemente complejo que se desarrolla durante el embarazo en la mayoría de los mamíferos (euterios y marsupiales), así como en algunos reptiles, anfibios y peces. Su función principal es facilitar el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el embrión, además de ofrecer protección inmunitaria y secretar hormonas importantes para mantener un embarazo saludable.1

Aunque la placenta proviene de un ancestro común a los mamíferos, ha evolucionado de manera independiente varias veces en todos los grupos de vertebrados, con excepción de las aves. Esto se conoce como evolución convergente, porque diversas especies han desarrollado estructuras similares para enfrentar desafíos reproductivos semejantes.1,2

La evolución de la placenta es acontecimiento clave en la evolución de los vertebrados y está estrechamente relacionada con la transición de la oviparidad, en la que los huevos se desarrollan fuera del cuerpo de la madre, hacia la viviparidad, en la que los embriones crecen dentro del organismo materno y nacen vivos.

La mayoría de los mamíferos y algunos otros vertebrados muestran viviparidad, que puede ser aplacentaria (también conocida como ovoviviparidad, en la que los embriones se desarrollan dentro de huevos que permanecen dentro del cuerpo de la madre hasta estar listos para eclosionar y se alimentan principalmente de la yema del huevo) o placentaria, donde se desarrolla una placenta que facilita el intercambio de gases y nutrientes, propiciando un intercambio bidireccional entre la madre y el embrión.3

Por ejemplo, en los tiburones y rayas, la viviparidad es la estrategia de reproducción más común, y algunos grupos presentan una placenta que ha evolucionado varias veces a partir del saco vitelino, estructura que proporciona alimento al embrión.1,3 De manera similar, en los peces de agua dulce de la familia Poeciliidae, la placenta ha evolucionado varias veces.

Estudios anatómicos indican que el folículo ovárico (una capa de tejido materno que nutre los óvulos) es la principal contribución materna a la formación de la placenta. En estos peces, los huevos permanecen dentro de este folículo después de la fertilización y durante todo el desarrollo embrionario.2 En otros peces, como los caballitos de mar, las hembras transfieren los huevos fertilizados a los machos, quienes los colocan en una bolsa de cría ubicada en la parte ventral del tronco o la cola. La interacción entre los embriones en desarrollo y los padres varía desde un contacto mínimo hasta situaciones que cumplen todas las características de la placentación, resaltando la flexibilidad y diversidad de las estrategias reproductivas.1

En algunas especies de ranas, los renacuajos crecen en lugares muy interesantes, como en la boca del padre, en su estómago o incluso debajo de la piel de la madre. En las ranas marsupiales, el desarrollo sucede dentro de una bolsa especial en la madre, lo que hace el proceso aún más curioso. Sin embargo, tanto en estas ranas como en los caballitos de mar, la forma en que se desarrolla la cría se da fuera del tracto reproductivo femenino, y la fertilización es externa, por lo que no encajan en la definición clásica de placenta, ya que no existe un intercambio directo entre madre y embrión,1 por lo que podrían considerarse como casos de viviparidad aplacentaria.

En reptiles como las lagartijas y serpientes, la viviparidad también es común. Se estima que esta forma de gestación ha evolucionado más de cien veces en estos grupos, partiendo de un antepasado común, e incluso se han descrito algunas reversiones hacia la oviparidad. Aunque la placenta en estos grupos de reptiles es similar a la de los mamíferos, llamada placenta corioalantoidea, no se forma a partir de un trofoblasto extraembrionario; aun así, cumple con las mismas funciones, facilitando el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y descendencia.1

Los mamíferos marsupiales tienen placentas que duran poco tiempo, lo que hace que tengan periodos de gestación muy cortos, por lo que las crías nacen en estados prematuros y tienen que completar su desarrollo fuera de la madre. El trofoblasto, que proviene de células derivadas del proceso de fertilización, se fusiona con el endodermo del saco vitelino y el mesodermo extraembrionario, formando así la placenta de saco vitelino; esta estructura es la principal fuente de alimentación para el embrión.

Algunos marsupiales como los koalas desarrollan además una placenta corioalantoidea al final de la gestación, que pareciera complementar a la principal que se origina del saco vitelino.1 Los mamíferos euterios, también conocidos como placentarios verdaderos, desarrollan placentas hemocoriales de mayor complejidad, lo que significa que el feto tiene acceso directo a la sangre materna. La variedad en la forma y estructura de las placentas en estos animales es grande, lo que permite clasificarlas de acuerdo a las capas celulares que separan la circulación materna de la fetal. Estas placentas euterias surgieron hace más de 180 millones de años a partir de un antecesor común entre los mamíferos marsupiales y los euterios.4

Es importante señalar que no todos los mamíferos son vivíparos; existe un pequeño grupo de mamíferos llamados monotremas que son ovíparos. En este grupo encontramos a los ornitorrincos y equidnas, que, aunque son mamíferos porque desarrollan glándulas mamarias, no tienen pezones y ponen huevos. Sin embargo, han desarrollado estrategias alternativas para el cuidado de sus huevos y crías.1,3

Por último, es importante destacar que, aunque en el pasado se pensaba que la viviparidad era muy rara en los invertebrados, hoy en día sabemos que en realidad es un proceso común en estos organismos. De hecho, existen registros de al menos una especie vivípara en más de la mitad de los phyla invertebrados.3

Desde el punto de vista genómico, la evolución de la placenta implica la cooperación de genes y elementos reguladores que ya existían, y que originalmente controlaban funciones biológicas distintas, pero que se adaptaron para cumplir funciones placentarias. Una característica importante es la incorporación de elementos retrovirales que son esenciales para el desarrollo de la placenta, ya que sus promotores ayudan a inducir la fusión celular en la capa del trofoblasto.5 Además, los genes relacionados con la placenta muestran signos de selección positiva, lo que indica que han experimentado una rápida adaptación, posiblemente debido a conflictos entre madre y feto o mecanismos de resistencia a patógenos, por lo que se ha planteado la hipótesis del conflicto materno-fetal, que se basa en la idea de que los embriones y fetos manipulan su interacción con la madre para obtener un mayor beneficio, mientras que la madre busca distribuir los recursos de manera óptima para futuras crías.6

Para sintetizar, la viviparidad surgió en diferentes grupos de animales en varias ocasiones gracias a una serie de ventajas, entre las que destacan la protección adicional que brinda a los embriones contra depredadores y condiciones difíciles del entorno, como temperaturas extremas o sequías. Además, tener a la madre regulando la temperatura y el suministro de nutrientes ayuda a que los embriones tengan más probabilidades de sobrevivir y desarrollarse con éxito. Con el tiempo aparece la placenta, que evoluciona para facilitar el desarrollo y crecimiento tanto del embrión como del feto durante el embarazo, funcionando como un puente entre la madre y el feto, permitiendo el intercambio de nutrientes, oxígeno y desechos, además de producir hormonas clave para mantener la vida en gestación.

La placenta permite una comunicación constante entre la madre y su descendencia, su estudio no solo abarca su origen y evolución, sino que puede ayudar a esclarecer puntos clave para comprender complicaciones en el embarazo que desafían hoy en día la medicina moderna.

Referencias

1 Roberts, R. M., Green, J. A. y Schulz, L. C. (2016). The evolution of the placenta. Reproduction, 152(5): R179-89. https://doi.org/10.1530/REP-16-0325.

2 Li, J., Campbell, P., Meyer, A. y Reznick, D. (2025). Heterochronic changes in gene expression underlie placental evolution in the fish family Poeciliidae. Proc. R. Soc. B,292: 20250573. https://doi.org/10.1098/rspb.2025.0573.

3 Lira Gómez, C. F. (2021). Animales vivíparos, tipos (placentarios y aplacentarios), ejemplos. https://reproduccionde.com/informacion/animales-viviparos-tipos/.

4 Carter, A. M. (2012). Evolution of placental function in mammals: the molecular basis of gas and nutrient transfer, hormone secretion, and immune responses. Physiol Rev, 92(4): 1543–1576. https://doi.org/10.1152/physrev.00040.2011.

5 Knox, K. y Baker, JC. (2008). Genomic evolution of the placenta using co-option and duplication and divergence. Genome Res. http:// www.genome.org/cgi/doi/10.1101/gr.071407.107.

6 Crespi, B. y Semeniuk, C. (2004). Parent-offspring conflict in the evolution of vertebrate reproductive mode. American Naturalist, 163(5): 635-653. DOI: 10.1086/382734.

Autoras: Alejandra García Gasca, investigadora de la subsede Mazatlán del CIAD, y

Julia María Torres Velarde, investigadora de Estancias Posdoctorales por México (Secihiti) comisionada al CIAD.

La autoras realizan investigación sobre aspectos transcripcionales y epigenéticos de la placenta humana en el contexto de la diabetes gestacional y los efectos a corto y largo plazo en la salud tanto de la madre como de la descendencia.

CITACIÓN SUGERIDA:

García Gasca A. et al (2025, 22 agosto). El origen de la placenta. Oficina de Prensa. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD). https://www.ciad.mx/el-origen-de-la-placenta/↗