¿Los sellos de advertencia modifican las prácticas de consumo de alimentos en población adulta de Hermosillo, Sonora?

Actualmente se vive una transición nutricional en la que las prácticas alimenticias tradicionales han experimentado cambios significativos debido a transformaciones en las estructuras sociales, políticas y económicas a nivel mundial. Este fenómeno ha facilitado el acceso y consumo de alimentos ultraprocesados o “rápidos”, los cuales resultan atractivos para la población debido a sus características: sabor, color y textura homogénea, facilidad de acceso en cuanto disponibilidad y precio y la conveniencia de estar listos para su consumo inmediato. Cabe señalar que, para resaltar estos atributos, durante su proceso de elaboración son adicionados con nutrientes críticos para la salud como azúcares, grasas o sodio (Bermúdez y García, 2019).

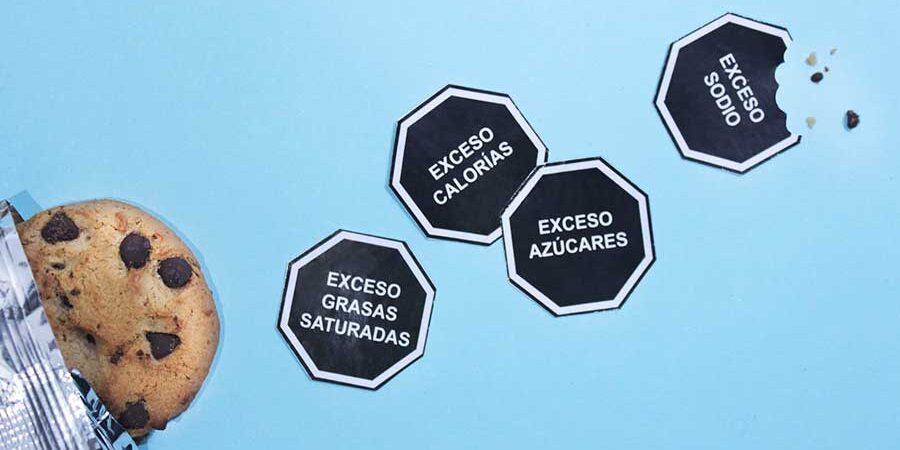

El consumo frecuente de alimentos con alto contenido en nutrientes críticos para la salud es un factor de riesgo modificable para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad y sobrepeso. En este contexto, diversos países han implementado medidas sanitarias a nivel internacional para disminuir el consumo de estos productos. En particular, en México se aprobó en el año 2020 la modificación a la Norma Oficial Mexicana 051 (DOF, 2020), que estableció los Sellos de Advertencia en el etiquetado frontal de alimentos. Este etiquetado tiene como finalidad informar de manera rápida y clara al consumidor sobre la presencia de estos nutrientes en los productos alimenticios.

Un estudio realizado en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) exploró la relación entre la intención y el comportamiento de compra de alimentos con sellos de advertencia y ciertos aspectos sociodemográficos de población adulta de Hermosillo, Sonora. La variable que mostró mayor impacto en la población estudiada fue el nivel educativo. Este factor favorece la capacidad del individuo para recibir, comprender y utilizar la información (Solar e Irwin, 2010).

La literatura científica señala que un mayor nivel educativo está relacionado con una alimentación de mejor calidad nutricional (Guimond-Ramos et al., 2021). Sin embargo, es importante señalar que un mayor grado de estudios no siempre se traduce en un mayor conocimiento nutricional. En el caso de la muestra estudiada, se observó que un mayor nivel educativo se asoció con actitudes más positivas hacia los sellos de advertencia, una mayor intención de compra de alimentos con menos sellos y una mayor percepción de la capacidad para adquirir productos con menor cantidad de sellos de advertencia.

Por otro lado, la presencia de hijos(as) en el núcleo familiar también emergió como factor importante en las decisiones de compra. La literatura indica que las personas con hijos(as) tienden a ser más conscientes de la salud y de las necesidades nutricionales (Orozco-Núñez et al., 2022). Sin embargo, también se ha observado que los padres y madres que van en compañía de sus hijos(as) al supermercado tienen una influencia por las solicitudes de los niños(as), quienes pueden pedir productos específicos (Quintiliano et al., 2021). Además, el nivel de escolaridad de los padres y madres también es un factor importante en la influencia que tienen sus descendientes en las decisiones de compra. Los resultados del estudio indican que la cantidad de hijos(as) influye de manera negativa en la percepción de control que tienen los padres y madres al momento de comprar alimentos con una menor cantidad de sellos de advertencia. Esto sugiere que los padres y madres con más descendientes pueden sentir una menor capacidad para tomar decisiones informadas respecto a la elección de productos más saludables.

El etiquetado nutricional es una intervención con impacto positivo para proporcionar información de manera rápida y clara. Sin embargo, los sellos por sí solos no determinan el comportamiento de compra, y la información ofrecida no garantiza su uso ni su correcta interpretación. Asociar las características sociodemográficas de la población con la elección de alimentos con menos sellos permite obtener una perspectiva integral para comprender la intención y el comportamiento de compra de productos alimenticios.

Entre las principales barreras identificadas para el consumo de alimentos con menos sellos se encuentran el precio, la cantidad de hijos(as), el sabor, la disponibilidad y la interpretación y uso de la información proporcionada. Estos factores pueden dificultar la decisión de elegir productos más saludables, a pesar de la presencia de los sellos de advertencia.

El nivel educativo, por su parte, emerge como una herramienta que puede empoderar al individuo y aumentar la intención y el control percibido en las decisiones de compra. El etiquetado frontal se presenta como una estrategia costo-efectiva para reducir el riesgo de comorbilidades asociadas con hábitos alimentarios poco saludables. No obstante, su efectividad podría incrementarse mediante un enfoque integral que combine educación y sensibilización en todos los grupos etarios.

Además de concientizar a la población infantil y a las personas adultas jóvenes sobre los riesgos del consumo de ultraprocesados, es necesario dirigir esfuerzos hacia grupos de riesgo, como las personas con diabetes e hipertensión, para evaluar cómo los sellos de advertencia impactan sus decisiones de compra y la adherencia a tratamientos de salud. En este sentido, la alimentación saludable debe ser abordada como una herramienta preventiva clave en la promoción de la salud pública y la reducción de comorbilidades a largo plazo.

Referencias

Bermúdez, G. y García, M. (2019). ¿Cómo saber si nos alimentamos sanamente? Entrevista con Carlos A. Monteiro. Interdisciplina, 7(19): 181-194. http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2019.19.

Diario Oficial de la Federación (2020). MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010. DOF: 27/03/2020. https://dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf.

Guimond-Ramos, J., Borbón-Morales, C., Mejía-Trejo, J. y Martínez-Navarro, M. (2021). Comparación del gasto de los hogares en alimentos de baja calidad nutricional: Sonora y México 2018. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional, 31(58): 1-24. https://doi.org/10.24836/es.v31i58.1131.

Orozco-Núñez, E., Torres-de la Rosa, C., Reséndiz-Lugo, O., Pacheco-Miranda, S., Chávez-Ayala, R., Cerecer-Ortiz, N. y Arredondo-López, A. (2022). Factores socioculturales de la vulnerabilidad al sobrepeso durante los primeros años de vida en México. Salud Pública de México, 64(5): 515-521. https://doi.org/10.21149/13708.

Quintiliano, D., Gomes, T., Araneda, J. y Pinheiro, A. (2021). Impacto de los mensajes frontales de advertencia en el patrón de compra de alimentos en Chile. Nutrición Hospitalaria, 38(2): 358-365. https://dx.doi.org/10.20960/nh.03311.

Solar, O. e Irwin, A. (2010). A conceptual framework for action on the social determinants of health. Social Determinants of Health Discussion Paper 2 (Policy and Practice). Geneva, Suiza. https://www.who.int/sdhconference/resources/ConceptualframeworkforactiononSDH_eng.pdf.

Autoras: Grecia Denisse Mendívil Apodaca, egresada del Doctorado en Desarrollo Regional del CIAD, y Elba Martina Abril Valdez, investigadora del CIAD.